Handgeführte Laser: Ein Fehler, und die Erblindung droht!

Die Arbeit mit handgeführten Laserbearbeitungsmaschinen (HLMs) birgt unsichtbare Risiken, die oft unterschätzt werden. Umso wichtiger ist es, sich der notwendigen Schutzmaßnahmen bewusst zu sein. Die AUVA hat eine neue Checkliste entwickelt, die dabei hilft, eine fundierte Selbstbeurteilung für handgeführte Laserschweißgeräte durchzuführen.

Handgeführte industrielle Laseranwendungen (HILs) zum Schweißen oder Reinigen benötigen den Einsatz von Lasern der gefährlichsten Laserklasse 4. Diese Laserenergien liegen weit über den Grenzwerten für Augen und Haut. Ein Kontakt mit der Laserstrahlung kann zu sofortigen irreparablen Schäden der Augen und zu schweren Verbrennungen der Haut führen.

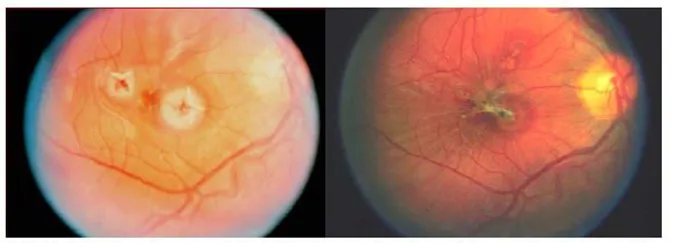

Abb. 1: Augenschädigung durch Laser

Gefahren durch Laserstrahlung

In Abbildung 1 ist eine Aufnahme von laser-induzierten Netzhautschädigungen im Zentrum des schärfsten Sehens und in dessen Nahbereich zu sehen. Das linke Bild zeigt den Zustand vier Tage nach dem Unfall, das rechte Bild zwei Monate später. Zu diesem Zeitpunkt sind die Lasereinschüsse vernarbt und die Sehzellen irreparabel geschädigt.

Unsichtbare Streustrahlung – Gefahr für alle Anwesenden!

Die unsichtbare Streustrahlung bedeutet eine Gefahr für alle Personen in der Nähe der HLMs. Sie wird jedoch nur mit einem Infrarotsichtgerät sichtbar. Wie das Video einer Person zeigt, die beim handgeführten Laserreinigen eines Werkstücks gefilmt wird. Die Streustrahlung auf dem Körper der Person wird erst in Form von weißen Blitzen und Flecken erkennbar, wenn das Infrarotsichtgerät vor die Kamera gehalten wird:

Video: Streustrahlung beim handgeführten Laserreinigen

Handgeführte Laserbearbeitungsmaschinen: Status quo

Der Großteil der derzeit am Markt befindlichen HLMs erfüllt die Schutzziele der MSV 2010 bzw. der NspGV 2015 bezüglich Lasersicherheit nicht. Die Verordnungen fordern, dass im Normalbetrieb keine gefährliche Laserstrahlung durch Erzeugnisse bzw. Arbeitsmittel in technischen Anwendungsbereichen zugänglich wird bzw. dass diese abgeschirmt ist. Eine entsprechende Norm für HLMs, die Aktualisierung der EN ISO 11553-2:2007, ist auf internationaler Ebene noch in Ausarbeitung. Somit ist hierzu auch noch kein aktueller Stand der Technik vorhanden.

Durch das Nichteinhalten der Herstellerrichtlinien können bei Personenschäden straf- und/oder zivilrechtliche Verfahren die Folge sein. An den Laser-Applikatoren sind derzeit noch keine ausreichenden Sicherheitsvorrichtungen vorhanden. Außerdem wird eine Einbindung des Laserschutzvisiers in den Sicherheitskreis der Maschine noch nicht von den Herstellern:Herstellerinnen realisiert. Dies führt zu einem nicht vertretbaren Rest-Risiko in Bezug auf die Gefährdung durch HLMs, was dem „STOP-Prinzip“ widerspricht. Das „STOP-Prinzip“ ist eine Leitmethode zur Gefahrenminderung im Arbeitnehmer:innenschutz und spiegelt u. a. die Risikominderungsmaßnahmen im Sinne der EN ISO 12100:2010 wider. Es besagt, dass bei äußerst gefährlichen Anwendungen vorrangig eine Substitution des Verfahrens betrachtet werden muss. Anschließend haben technische Maßnahmen Vorrang vor organisatorischen Maßnahmen, und persönliche Schutzmaßnahmen (also Persönliche Schutzausrüstung) sind erst als letzte Option einzusetzen.

Schutzziele zur Lasersicherheit

Nach Auslegung der AUVA werden die Schutzziele zur Lasersicherheit der Maschinensicherheitsverordnung (MSV 2010) bei den derzeit am Markt verfügbaren HLMs der Bauart 2 nicht erfüllt (siehe Abbildung 2 unten).

Im besonderen Maß ist folgender Absatz aus der MSV 2010, Anhang I, Punkt 1.5.12. kompromittiert: „Lasereinrichtungen an Maschinen müssen so abgeschirmt sein, dass weder durch die Nutzstrahlung noch durch reflektierte oder gestreute Strahlung noch durch Sekundärstrahlung Gesundheitsschäden verursacht werden …“

Aufgrund der Tatsache, dass sich der aktuelle Stand der Technik und Sicherheit zu HLMs erst entwickelt und offenbleibt, ob ein „Abgeschirmt“ auch als ein „Abgesichert“ interpretiert werden kann, ist vom Erwerb von HLMs der Bauart 2 derzeit seitens der AUVA abzuraten.

Um für handgeführte Laserschweißgeräte der Bauart 2 trotzdem eine Einschätzung bzw. Selbstbeurteilung durchführen zu können, wurde von der AUVA eine Checkliste entwickelt. Mit Hilfe dieser Checkliste Handlaserschweißgeräte kann die Beurteilung eigenständig durch den:die Anwender:in unter Einbeziehung des:der Lieferanten:Lieferantin erfolgen.

Sofern nicht alle Punkte der Checkliste mit „Ja“ bestätigt werden können, wird nochmals vom Kauf bzw. Betrieb der HLMs abgeraten!

Zwei unterschiedliche Ausführungen von HLMs

HLMs lassen sich aus AUVA-Sicht in zwei Bauarten einteilen: Bauart 1 ist zulässig, da der Laserprozess abgeschirmt ist und keine Gefahr durch freie Laserstrahlung besteht. Bauart 2 ist aktuell unzulässig, solange die Anforderungen der Checkliste nicht zur Gänze erfüllt sind.

Abb. 2: Ausführungen von HILs

Zulässig sind zurzeit also nur Geräte/Maschinen der Bauart 1, in denen mittels laserresistenten Handmanschetten das Werkstück in der Laserprozesszone manipuliert wird, oder Aufsatzgeräte, bei denen die Laserprozesszone überwacht und abgeschirmt wird (sozusagen Laserklasse 1).

In beiden Fällen ist der Laserprozess abgeschirmt, somit besteht keine Gefahr durch freie Laserstrahlung oder durch Laserstreustrahlung.

Bauart 2 bezeichnet jegliche HIL, die eine offene Laserprozesszone hat, bei der der direkte Laserstrahl bzw. die Streustrahlung nicht abgeschirmt ist.

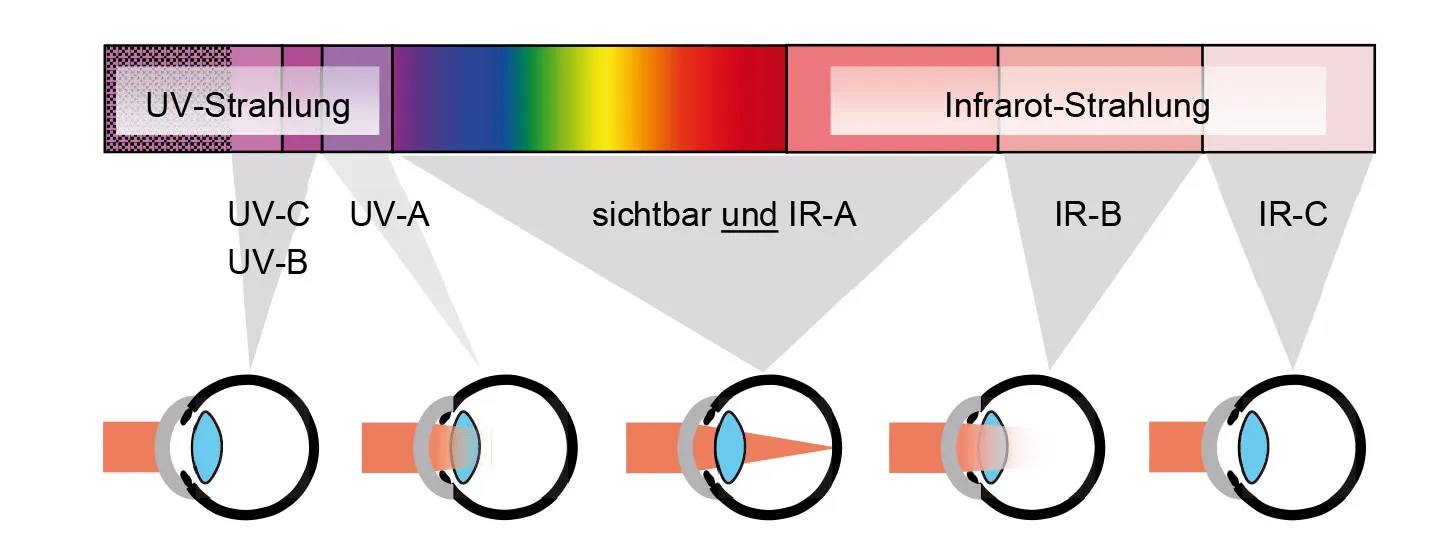

Die Wellenlänge der eingesetzten Laser bestimmt, ob direkt die Netzhaut betroffen ist oder die vorderen Augenpartien. HILs emittieren in der Regel nicht sichtbare Infrarot-A-Strahlung (IR-A), die, wie in Abbildung 3 gezeigt wird, bis zur Netzhaut transmittiert wird und dadurch unmittelbar zu einer irreparablen Schädigung der Netzhaut führt.

Abb. 3: Augenabsorption von optischer Strahlung

Fazit

HILs bzw. HLMs bergen erhebliche Risiken. Es ist entscheidend, dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um Unfälle zu vermeiden. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und Normen ist unerlässlich, um die Gesundheit der Anwender:innen zu schützen.

Relevante Gesetze und Normen

Hinweis: Die hier angeführte Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

für Hersteller:innen

für Anwender:innen

Weiterführende AUVA-Infos

Checklisten

Merkblätter

- M 080 "Grundlagen der Lasersicherheit"

- M.plus 087 "Sicherheit in der Lasermaterialbearbeitung"

- M 140 "Lasersicherheit in der Medizin"

- M.plus 082 "Lasersicherheit in Telekommunikation"

Seminare / Webinare: aktuelle Termine

- Aktuelle Infos zum Laserschutz – Auffrischung für Laserschutzbeauftragte

- Ausbildung zu Laserschutzbeauftragten für technische und medizinische Anwendungsbereiche

Firmenseminare (auf Anfrage)

Bei Fragen zum Thema steht Ihnen das AUVA-Präventionsteam gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns unter sichereswissen@auva.at