Industrieroboter in der modernen Arbeitswelt: Sicherheit, Effizienz und Prävention im Fokus

Wie sichere Roboterzellen und ihre normgerechte Integration einen entscheidenden Beitrag zum Gesundheitsschutz und zur Produktivität leisten können, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Industrieroboter haben längst Einzug in die industrielle Produktion gehalten – sie übernehmen präzise, wiederholgenaue und kraftaufwendige Tätigkeiten und ermöglichen dadurch eine erhebliche Entlastung der Beschäftigten. Ob Schweißen, Palettieren oder Maschinenbeschickung – moderne Robotersysteme steigern die Effizienz und Prozessqualität. Gleichzeitig bringt ihr Einsatz neue Anforderungen an Sicherheit und Gesundheitsschutz mit sich.

Gerade im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und Automatisierung sind Sicherheitseinrichtungen, normative Vorgaben und eine sorgfältige Arbeitsplatzevaluierung unverzichtbar, um Risiken durch Industrieroboteranwendungen frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

Was ist ein Industrieroboter?

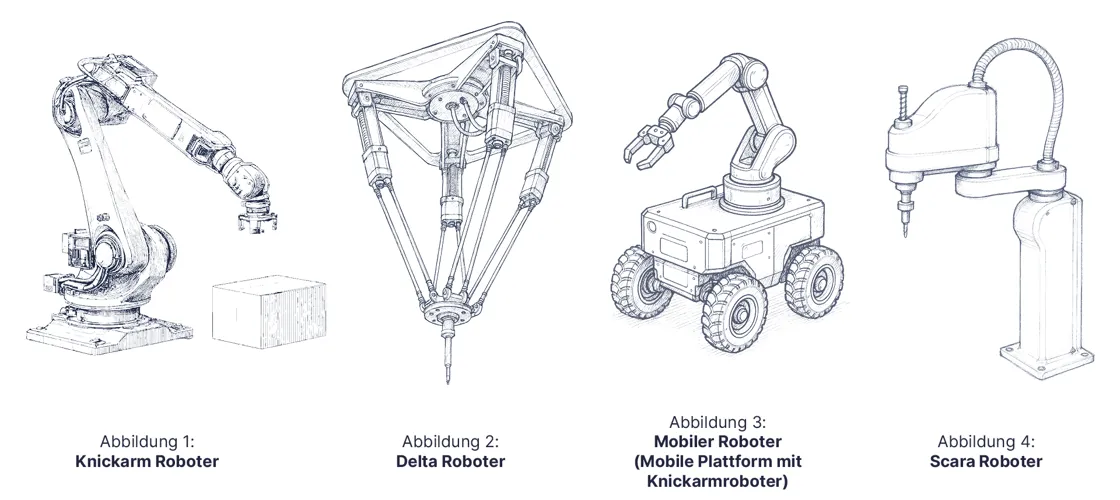

Ein Industrieroboter ist ein automatisch gesteuerter, frei programmierbarer Manipulator mit mindestens drei Achsen, der für industrielle Automatisierungsaufgaben eingesetzt wird. Seine Bauformen reichen vom klassischen Knickarmroboter über SCARA- und Delta-Roboter bis hin zu Portalsystemen. Das Spektrum an Anwendungen ist breit: von der einfachen Handhabung bis hin zu komplexen Bearbeitungs- oder Prüfvorgängen.

Woraus besteht ein Roboter und was ist eine Roboterzelle?

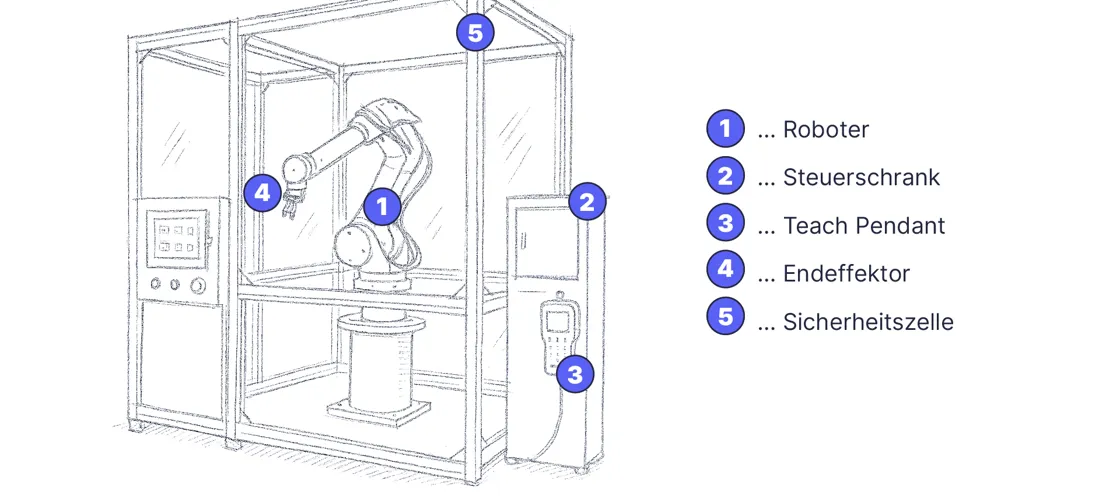

Ein Industrieroboter setzt sich aus mehreren wesentlichen Komponenten zusammen: dem Roboterarm als mechanischer Manipulator, der Steuerungseinheit zur Programmierung und Koordination der Bewegungen, einem Handbediengerät (ein sogenanntes Teach Pendant) für das manuelle Einrichten sowie dem Endeffektor, etwa ein Greifer, Sauger oder Schweißkopf. Ergänzt wird das System durch sicherheitsrelevante Sensorik wie Lichtgitter, Not-Halt-Schalter oder Kraftsensoren.

Die Abbildung zeigt das Beispiel einer Roboterzelle mit trennenden Schutzeinrichtungen.

Eine vollständige Roboterzelle besteht darüber hinaus aus zusätzlichen Elementen: Neben dem Industrieroboter selbst zählen auch Werkstück, trennende oder berührungslose Schutzeinrichtungen (z. B. Schutzzaun oder Scanner), periphere Anlagenkomponenten wie Förderbänder oder Drehtische sowie Steuer- und Bedienelemente zur sicheren Interaktion mit dem System. Nur durch das abgestimmte Zusammenspiel all dieser Elemente kann eine sichere und normkonforme Roboteranwendung gewährleistet werden.

Sicherheit beginnt bei der Planung mit Arbeitsplatzevaluierung

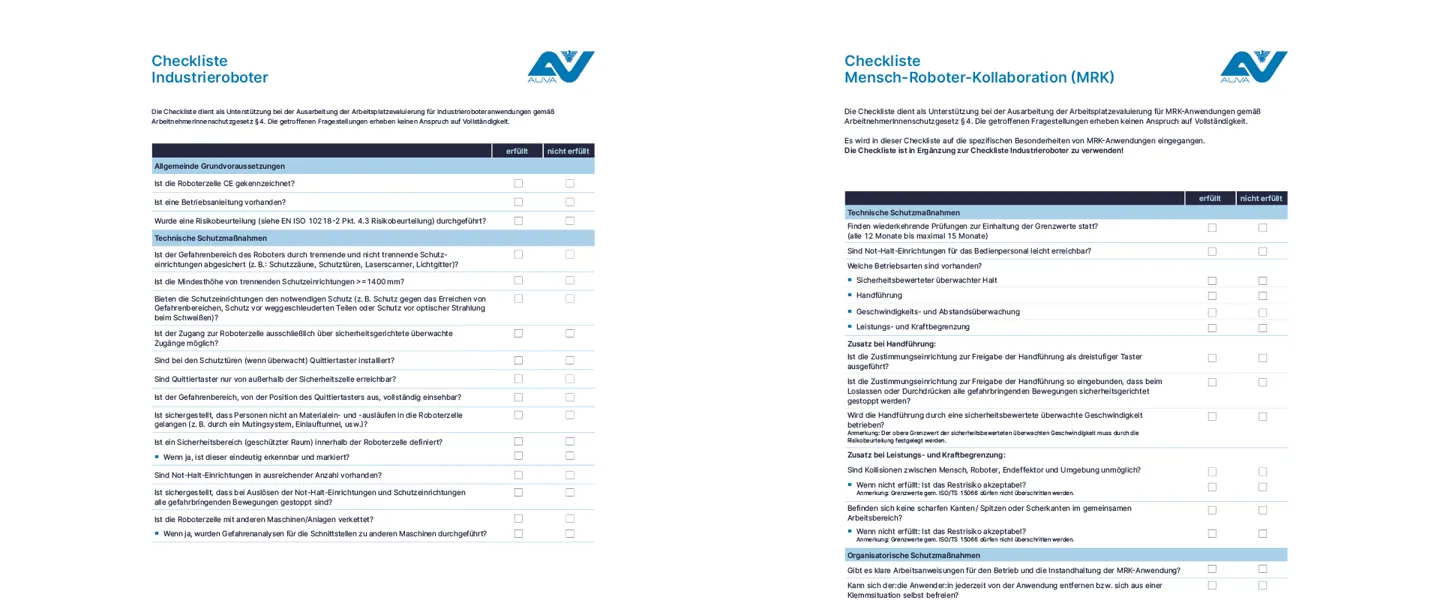

Gemäß ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (§ 4 ASchG) müssen Gefährdungen bei Roboteranwendungen im Vorfeld systematisch erhoben und Maßnahmen zur Risikominimierung abgeleitet werden. Die AUVA stellt hierfür praxisnahe Checklisten bereit, die zentrale Fragen abdecken:

Ziel ist es, den sicheren Betrieb des Robotersystems über den gesamten Lebenszyklus hinweg – von der Inbetriebnahme bis zur Verschrottung – zu gewährleisten.

Normen als Rückgrat der Sicherheit

Für die Herstellung und Integration von Industrierobotern sind harmonisierte Normen maßgeblich. Im Mittelpunkt stehen dabei die EN ISO 10218-1 (Herstelleranforderungen) und EN ISO 10218-2 (Anforderungen für den Systemintegrator). Diese C-Normen legen unter anderem Anforderungen an Schutzmaßnahmen, Betriebsarten, Schnittstellen und Risikobeurteilung fest.

Die EN ISO 13849-1 und -2 stellen ein normativ anerkanntes Verfahren für allgemeine Gestaltungsleitsätze (Teil 1) und Validierung (Teil 2) sicherheitsbezogener Steuerungsfunktionen dar, das sowohl bei der Programmierung als auch bei der sicherheitstechnischen Auslegung Anwendung findet.

Werden Industrieroboter mit anderen Maschinen kombiniert (z. B. in Fertigungslinien), sind zusätzlich die Schnittstellen zu betrachten – hier hilft eine fundierte Gefährdungsanalyse (Schnittstellenanalyse) gemäß EN ISO 12100.

Technische Schutzeinrichtungen

Der physische Schutz des Menschen ist essenziell. Technische Schutzeinrichtungen helfen dabei, möglichst viele Arbeitnehmer:innen vor Gefahren zu schützen. Dazu zählen unter anderem:

- Schutzzäune

- Lichtgitter, Laserscanner oder Schutztüren mit Zuhaltung

- Quittiertaster außerhalb des Gefahrenbereichs

- Markierung von Sicherheitszonen innerhalb der Roboterzelle

Organisatorische Maßnahmen

Sicherheitsfunktionen allein genügen nicht – auch das Personal muss entsprechend geschult, unterwiesen und informiert werden. Dazu gehören:

- Wiederkehrende Prüfungen der Not-Halt-Funktionen

- Schulungen zu persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und sicheren Bedienabläufen

- Dokumentation von Instandhaltungstätigkeiten

- Notfallpläne, die regelmäßig geübt werden

Immer mehr gelangen hier auch Maßnahmen gegen Cyberangriffe in den Fokus. Hier gilt es nicht nur technische, sondern auch organisatorische Maßnahmen zu setzen, um einen Angriff auf Maschinen und Anlagen zu verhindern.

Industrierobotik als Beitrag zur Prävention

Richtig integriert können Roboter wesentlich zur Reduktion physischer Belastungen beitragen – etwa beim schweren Heben, gefährlicher Umgebung oder repetitiven Arbeiten, also sich häufig wiederholenden Handgriffen oder Tätigkeiten. Sie ersetzen jedoch keine präventiven Maßnahmen, sondern ergänzen diese.

Bewegungsspielräume, Einsehbarkeit, Fluchtwege, Sicherheitsabstände und ergonomische Aspekte fließen in die Planung ein. Moderne Robotik bietet auch Chancen zur Nutzung des gleichen Arbeitsraums von Mensch und Roboter zur selben Zeit – etwa durch Assistenzsysteme oder kollaborative Anwendungen (MRK), die ohne klassische Schutzzäune auskommen.

Fazit

Die sichere Integration von Industrierobotern ist keine rein technische, sondern auch eine organisatorische und präventive Aufgabe. Wer frühzeitig Risiken erkennt, Normen einhält und Mitarbeiter:innen einbindet, schafft nicht nur sichere, sondern auch produktive und zukunftsorientierte Arbeitsplätze. Die AUVA unterstützt mit Checklisten, Merkblättern und Beratungen auf diesem Weg.

Veranstaltungshinweis

AUVA-Publikationen zum Thema

31.03. | Austria Trend Hotel Bosei, Wien

14.04. | Austria Trend Hotel Bosei, Wien

05.11. | Elixhauser Wirt (Gmachl), Elixhausen bei Salzburg

Bei Fragen zum Thema steht Ihnen das AUVA-Präventionsteam gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns unter sichereswissen@auva.at